Le premier tome, Guerre et Lettres

À Louis-le-Grand

Lorsque nous fûmes, l’opéra achevé, serrés dans la voiture de la tante de mon camarade, qui nous reconduisait au collège, celle-ci nous expliqua que ce temple souterrain était l’œuvre d’un Vénitien, Pietro Algieri, peintre et architecte de son état.

Après que j’eus pris congé de la dame, que je remerciai fort, et de mon condisciple, et que je fus remonté à mon appartement, la tête encore remplie de la musique entendue et des splendeurs entrevues, mon attention fut attirée par des gémissements qui venaient de la petite chambre où dormait mon domestique. J’hésitai à en tourner le bouton de la porte. Puis je me décidai à commettre cette violation du domaine privé de mon serviteur. Peut-être était-il en danger ? Peut-être s’était-il trouvé mal ? J’ouvris la porte, et passai dans l’embrasure le chandelier que je tenais à la main, dont le portier m’avait muni à mon retour du théâtre. Ce que je vis me laissa si béant de stupéfaction que je manquai jeter l’objet à terre. Adrien, dans sa natureté, me faisait face, les genoux reposant sur sa couche sur laquelle il s’appuyait d’un coude, sa main libre jouant voluptueusement avec son membre dressé, tandis qu’un homme, que je ne reconnus pas, vu le peu de lumière que projetait ma lampe, était occupé à le besogner par derrière. Mon regard croisa celui de mon valet. La frayeur se peignit sur ses traits. Je fermai précipitamment la porte et partis me réfugier dans ma chambre. J’entendis des bruits, des voix qui chuchotaient, celle d’Adrien et celle d’un homme plus âgé. Je la reconnus comme étant celle du père Delobel, l’un des professeurs du collège. Il y eut ensuite des bruits de pas, puis plus rien.

À la guerre, en Allemagne

Je m’arrachai à ma couche et, sans même prendre la peine de me mettre en quête de mon uniforme d’officier, je revêtis à la hâte les premiers vêtements qui se trouvaient à ma portée, pris mes armes et montai à cheval en robe de chambre et la tête nue. C’est dans cet équipage que je me précipitai vers les rangs ennemis. Je me représentai très vite que l’affaire avait pris un tour fâcheux. Contades avait donné ses ordres trop tard, aussi l’ennemi avait eu le temps de se ressaisir : Wangenheim avait pu joindre ses forces au gros de l’armée de Ferdinand de Brunswick.

Sur les coups de neuf heures, notre commandant fit déboucher nos gens sur huit colonnes, et les rangea en bataille avec l’infanterie sur les ailes et la cavalerie, avec en arrière la gendarmerie de France, au centre sur trois lignes, la droite appuyée à la Weser, la gauche à Halen, dont elle s’empara. […] Sur ma droite, de part et d’autre des moulins, au milieu des uniformes allemands de Hanovre, de Hesse et de Brunswick, et de ceux noir et blanc du roi de Prusse, je vis s’avancer vers nous les tuniques rouges anglaises. Elles marchaient hardiment entre les rangs de notre cavalerie ennemie, sans craindre le feu du canon dirigé sur leur flanc. […]

Devant moi, Condé, qui, se retournant un instant, m’avait vu et dont je ne pensai pas un instant qu’il n’eût point remarqué en quel accoutrement j’étais, menait la charge avec courage. La première ligne de la cavalerie se retirait dans le désordre. J’étais moi-même pris dans la mêlée ; je crus ma dernière heure arrivée. Je dois à l’honnêteté de confesser, après trente-quatre années, alors que ma vie est maintenant près de s’achever, que, si j’avais pu fuir, je l’aurais fait. Mais, pressé par ses pareils, mon cheval ne pouvait qu’avancer, et l’épée que je tenais dans ma dextre ne m’était pas d’un bien grand secours face au feu de l’ennemi. Un coup tiré par un artilleur britannique me gratifia vite d’une première égratignure au bras. Tout d’un coup, le feu ennemi que nous essuyions devint si vif que nous fûmes contraints de nous replier dans le désordre le plus grand. Cela fut fatal à mon malheureux destrier. Si je reçus sept blessures d’armes à feu, aux deux bras, à la cuisse, à une épaule, cette pauvre bête fut tuée sous moi et s’effondra. Je n’eus pas le loisir à ce moment-là de me souvenir du malheureux duc d’Alençon, frère du roi Philippe VI de Valois, tué, quant à lui, sous son cheval à la bataille de Crécy, plus de quatre siècles plus tôt, alors que pleuvaient les carreaux d’arbalète, mais il me semble bien que je ne manquai pas de me rappeler, après le combat, sur mon lit de douleurs, ces péripéties si longuement étudiées à Louis-le-Grand. Je souffrais atrocement ; le prince me vit tomber et donna aussitôt des ordres pour que l’on se saisît de moi et que l’on me ramenât au camp. J’avais perdu connaissance. On me dit par la suite que Condé chargea encore trois fois la colonne hanovrienne poussée contre notre centre, sur une pelouse jonchée des cadavres des officiers de gendarmerie et des carabiniers, afin de donner le temps à Contades de recueillir nos débris, dont j’étais. […] Quoi qu’il en eût été, et malgré le courage de Condé, l’issue de la bataille laissait exsangue notre armée : à onze heures, elle était en désordre, à l’exception du corps de Broglie qui n’avait point été engagé. Il couvrit la retraite de la droite sur Minden, et les Saxons celle de la gauche. Nous avions sept mille tués, blessés et disparus, alors que l’ennemi n’en avait pas perdu trois mille.

Contades ordonna notre retraite jusqu’à Cassel, puis Francfort. Même si ses bagages, ainsi que ceux de presque tous les généraux furent en majeure partie enlevés, près de Detmold, par les chasseurs du colonel Freytag, l’ennemi ne nous harcela pas davantage dans notre fuite, car nous conservions l’armée la plus nombreuse. Quand j’eus repris quelques forces, l’arrière-arrière-petit-fils du Grand Condé me vint visiter. Il me dit avoir remarqué pendant le combat aussi bien ma conduite courageuse, ce en quoi il s’abusait beaucoup, que mon étrange tenue. Il me dit avoir demandé pour moi la croix de Saint-Louis, ce brimborion créé par Louis XIV pour amuser les militaires, comme récompense de ma brillante valeur, mais qu’en même temps, par respect pour la discipline militaire, il ne pouvait agir autrement que de m’infliger les arrêts pour quelques jours, afin m’enseigner à être prêt plus tôt une autre fois, et à ne paraître qu’en uniforme un jour de bataille.

À Ferney, chez Voltaire

Le père Adam était un jésuite d’Ornex que le grand homme avait recueilli chez lui six ans plus tôt, après que le roi, pressé par le parlement de Paris, eut chassé leur compagnie très à contrecœur. La conversation de ce « jésuite dont un philosophe s’accommoderait », disait de lui le Patriarche, était toujours agréable et sensée, au rebours de ce qu’oncle et nièce prétendaient là-dessus. Voltaire m’assurait que son évêque l’avait privé du droit de dire la messe sitôt qu’il eut appris qu’il habitait chez lui, mais je n’en crois rien. Il avait alors à peu près soixante ans. Ses cheveux se clairsemaient, si bien que bientôt Voltaire se crut obligé d’écrire au cardinal de Bernis, l’ancien secrétaire d’État aux Affaires étrangères devenu notre ambassadeur à Rome, afin qu’il intercédât auprès du pape pour que celui-ci voulût bien autoriser l’ecclésiastique à porter perruque pour se prémunir des rigueurs des hivers du pays de Gex. Que de fois ai-je entendu, lors de ce premier séjour à Ferney et au cours des suivants, en un rituel presque immuable, une sorte de « tourloutoutou » s’échapper de la bouche du Patriarche, qui préludait à la fuite du jésuite poursuivi par toutes les pièces du jeu d’échecs, auquel il avait sans le vouloir emporté la victoire ! Mais le seigneur du logis pardonnait bien vite, et lorsque le père l’entendait appeler « Adam, ubi es ? », il savait qu’il pouvait revenir. En mon for intérieur, je n’approuvais pas les débordements de l’auteur de Candide à l’encontre du jésuite. Je lui dis un jour : « Que faites-vous ici, mon père, ne voyez-vous pas que vous n’allez pas à tout ce monde-là ? »

Encore à Ferney…

Voltaire ouvrit un tiroir, et en sortit un petit livre au format in octavo. Je le pris en main, et l’ouvris. Il n’y avait pas de nom d’auteur, et sous le frontispice il était écrit qu’il avait été imprimé à Londres. Je m’en étonnai.

— Il sort des presses des frères Cramer, ici à Genève. L’auteur aura pris quelques précautions, pour ne point s’exposer lui-même, comme ses imprimeurs, aux yeux des pasteurs. Un peu comme à Paris on est à Édimbourg, car une bonne partie de ce qui s’imprime dans la capitale du royaume prétend l’avoir été sous les froids climats de l’Écosse. M. le duc de Choiseul soutient que cet auteur est le vieillard qui vous parle. C’est là folie.

— Qui vous connaît ne le saurait croire, monsieur, dis-je. Je gage qu’un large sourire devait s’être dessiné sur mes lèvres.

— Bref, on y trouve quelques idées – que je ne dis point approuver– qui peuvent déranger. Tenez. Si vous allez à la page où l’on parle de Notre Seigneur Jésus-Christ, vous y lirez que Flavius Josèphe, dans ses Antiquités juives, et vous l’aurez vous-même relevé, ainsi que je l’ai fait moi-même, lorsque j’étais à Louis-le-Grand, ne parle jamais d’un juif de ce nom, ni même d’un massacre d’enfants qui aurait été perpétré sur l’ordre d’Hérode le Grand, alors qu’il ne passe sous silence aucun des autres méfaits de ce roi. Et n’y aurait-il pas aussi, dit l’auteur, quelque monstruosité à vouloir à toute force faire incarner la divinité dans un corps périssable, un peu à la manière des païens qui voulaient inébranlablement faire admettre des mortels parmi les dieux ?

— Une telle argumentation se peut concevoir, monsieur.

— Et la Sainte Trinité ne serait-elle point, toujours selon lui, un encouragement au polythéisme, si l’on doit considérer trois personnes distinctes dans la même essence divine ? Songez aussi, nous dit l’auteur de ce livre, que la religion catholique, apostolique et romaine est, de par tout son cérémonial et toutes ses doctrines, l’exact opposé de la religion de Jésus. Si nous devions être cohérents, il nous faudrait nous faire tous juifs, parce que Notre Sauveur est né, a vécu et est mort comme tel, et que les Évangiles nous disent explicitement que, ce faisant, il n’avait fait qu’accomplir l’Écriture, qui n’est autre que le livre sacré de la religion juive. Alors, pourquoi la religion catholique romaine est-elle la plus intolérante de toutes, elle qui a fait d’aussi grands autodafés de juifs et d’hérétiques ?

Le deuxième tome, Un philosophe de comédie

Dans l’alcôve de Sophie

Le lendemain matin, je quittai le logis de Sophie, assez peu satisfait du déduit. Je ne m’étais pas révélé un bien vaillant combattant dans le lit de la reine de l’Opéra. Le beau sexe ne me rebutait pas, bien au contraire, mais, outre le fait que mes inclinations me portaient davantage vers les garçons, les exhalaisons infâmes qui refluaient de la bouche de ma partenaire avaient eu tôt fait de faire débander mon arc d’amour. Sophie avait alors entrepris de me flageller les fesses avec une cravache qu’elle avait sortie d’une petite commode en bois de merisier, disant qu’avec certains hommes le moyen était infaillible. Hélas, si la douleur fut vive, le pauvre effet qu’elle eut sur mes sens ne me permit point d’honorer l’actrice, qui en fut fort dépitée et, comme elle avait l’esprit fort vif, m’accabla de ses sarcasmes. Fixant mon petit bonhomme, elle en appela à La Fontaine :

De loin c’est quelque chose et de près ce n’est rien.

À son réveil, elle se mit en tête de ranimer ma force virile avec l’orifice qui lui servait à émettre tout autant les sons les plus divins que les puanteurs les plus immondes. Je tentai de l’aider en rêvant aux croupes d’Antoine et de Danzel, à moins que ce ne fût à celle de Hiéronyme, si bien qu’elle parvint enfin au but qu’elle s’était fixé, et que mon membre put enfin se frayer un chemin dans la grotte d’amour de la dame, où je me gardai bien de décharger. Je me rendormis après cet exploit, car c’en était bien un, du moins pour moi, car on ne dira jamais assez combien Sophie puait de la bouche, et je ne me réveillai que sur les coups de dix heures ; je constatai que la maîtresse des lieux, qui sans doute ne se levait jamais bien tôt, car elle n’aurait point été actrice n’eût-elle dormi à l’heure où les gens de tous les autres métiers étaient à leurs affaires, sommeillait encore à mon côté. Je me levai avec le plus de discrétion que je fusse capable, mis la main sur mes vêtements et passai dans un cabinet attenant afin de me rhabiller, sans éveiller la reine de l’Opéra, qui me parut avoir le sommeil fort lourd. Je croisai un ou deux domestiques en descendant les degrés de l’escalier, qui ne me parurent point être surpris de me trouver là, tant la divine devait avoir coutume de recevoir des hommes autres que MM. de Lauraguais ou Bertin dans son particulier.

Le Dîner du comte de Boulainvilliers – chez Voltaire, à Ferney

Il me fallut près d’une demi-heure pour venir à bout de ce texte, intitulé Le Dîner du comte de Boulainvilliers. Je fus à la fois fort amusé, et très horrifié. Il n’y avait pas si longtemps que le chevalier de La Barre avait été exécuté à Abbeville, et le blasphème que constituait ce brûlot en trois parties, embrassant l’avant-dîner, le dîner et l’après-dîner, n’était pas moins grand que celui imputé à ce pauvre jeune homme. On y lisait, entre autres choses, que, si le Christ avait en son temps annoncé la fin du monde avant que sa propre génération ne fût passée, ou si saint Paul avait prétendu que « nous qui vivons et qui vous parlons, nous serons emportés dans les nuées pour aller au-devant du Seigneur au milieu de l’air », il était patent que la chose ne s’était pas produite. Le soi-disant M. Saint-Hyacinthe ne craignait pas de comparer cette bourde de Notre Seigneur, et même l’annonce de sa Résurrection, à la tromperie d’un bonimenteur qui, sur le pont Neuf, assurait pouvoir, après avoir reçu du public les pécunes nécessaires à un si grand prodige, couper la tête à son coq, ce qui était chose faisable, et le ressusciter aussitôt, ce qui l’était moins. Après avoir engrangé sa recette, il remettait au lendemain, car le soir tombait, cette opération digne du grand jour. La farce se répétait durant toute une semaine. Deux membres de l’Académie des sciences, alertés, et sans doute intrigués, qui voulaient en voir l’issue de leurs yeux, n’avaient rien vu, car le quidam avait disparu. M. Saint-Hyacinthe osait comparer ces huit jours d’attrape-lourdauds aux dix-huit siècles que dure la farce qu’est le christianisme. Je lus encore beaucoup de choses du même acabit, du genre : « Du moins Mahomet a écrit et combattu ; et Jésus n’a su ni écrire ni se défendre. Mahomet avait le courage d’Alexandre avec l’esprit de Numa ; et votre Jésus a sué sang et eau dès qu’il a été condamné par ses juges », ou encore ce petit distique :

On commence par être dupe

On finit par être fripon

bien propres à envoyer rôtir en place de Grève M. Saint-Hyacinthe, avec qui je soupçonnais fort de ne faire qu’un le petit vieillard assis à l’autre bout de la table, appliqué à écrire au grand Frédéric.

Un duel avorté

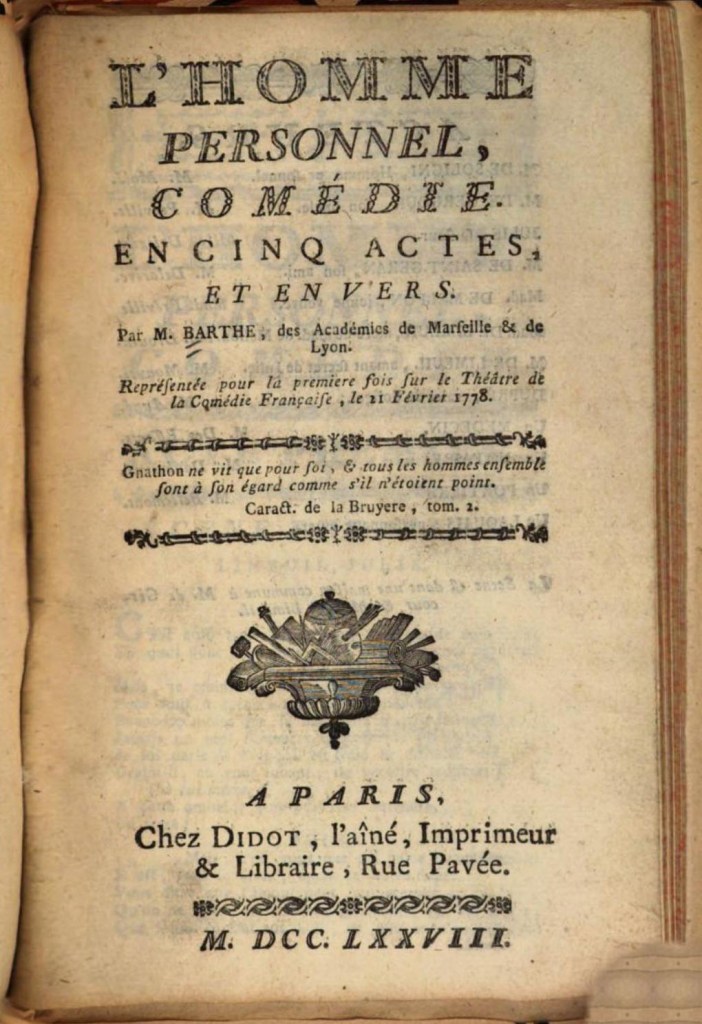

Je toquai à la porte de la maison. Un concierge vint m’ouvrir. Je m’enquis du domicile de Barthe. Il me répondit que c’était au troisième étage. Je montai l’escalier, suivi de mes témoins, et frappai le battant. Je demandai Barthe au laquais qui vint m’ouvrir. Celui-ci me répondit que son maître, qui ne se sentait pas bien, était descendu chez M. Solier, un médecin qui habitait au premier étage de la même maison. Nous redescendîmes tous trois, cognâmes chez ce M. Solier, qui nous ouvrit. Je me présentai et priai l’homme de nous conduire auprès de Barthe.

— Il n’y est point, nous dit le médecin. Mais que lui veut monsieur le marquis ?

La surprise me fit bafouiller ; je parvins tant bien que mal à lui expliquer les raisons de ma visite.

— C’est qu’il doit y avoir un duel entre nous ce matin. Voici mes témoins ; je viens le chercher.

– Vous ne savez donc pas, monsieur le marquis, que M. Barthe est fou ? C’est moi qui le traite, et vous allez en voir la preuve.

Il y avait là, par un étrange concours de circonstances, des crocheteurs, prêts à intervenir. Il nous emboîtèrent le pas. Nous montâmes, frappâmes. Point de réponse. Solier fit ouvrir la porte. Le laquais à qui j’avais parlé à l’instant semblait s’être envolé, comme par magie. Nous visitâmes toutes les pièces du logis, trouvâmes la chambre, où il paraissait n’y avoir personne ; on chercha à nouveau dans tout l’appartement, bousculant livres et manuscrits couverts d’une écriture serrée. Au bout d’un moment, M. Solier, comme par hasard, regarda sous le lit et y découvrit son malade.

— Quel acte de démence plus décidé ! s’exclama-t-il.

On tira un Barthe plus mort que vif de dessous le lit ; il s’enfuit aussitôt. Les crocheteurs l’attrapèrent avant qu’ils ne fût allé bien loin et le fustigèrent avec vigueur, ainsi que l’esculape le leur demandait. Barthe hurlait affreusement. On apporta ensuite des seaux d’eau, dont on arrosa les plaies du pauvre diable. Puis on l’essuya, le recoucha. Je n’en croyais pas mes yeux, pas plus que mon beau-frère et M. de Bélâbre. Nous avions tous trois peine à envisager que ce que nous voyions fût vrai, mais nous ne pûmes disconvenir que ce poète fût vraiment fou : nous nous en fûmes à la fin, plaignant le sort de ce malheureux. Je remerciai le voisin de Caperan, ainsi que mon beau-frère, d’avoir fait le déplacement.

Au Vauxhall

Après avoir erré d’une boutique à l’autre et y avoir fait l’emplette d’une jolie cravache d’équitation, je m’étais attablé un instant avec la jeune personne qui m’accompagnait dans l’un des quatre cafés en forme de cercle dont chacun avait ses murs peints de façon à évoquer l’une des quatre parties du monde ; puis nous voulûmes nous rendre dans la salle de bal. J’empruntai pour cela l’une des deux galeries circulaires qui la desservaient. C’est là que je me trouvai nez à nez avec Mlle Thévenin, accompagnée d’autres danseuses de l’Opéra, dont les façons, tout comme les siennes, semblaient assez mauvaises.

Elle m’aborda avec humeur, et lança à voix très haute aux jeunes femmes qui l’accompagnaient :

— Voici, mesdemoiselles, le plus cruel ennemi des femmes !

Je m’arrêtai, surpris. La jeune femme à mon bras, une personne somme toute du même acabit que la danseuse, leva vers moi un regard interrogateur.

— Méfiez-vous de lui, ne le laissez pas s’approcher de vous, reprit la Thévenin à son adresse. Il ne sied pas à des filles telles que nous d’aller souper chez un bougre tel que lui !

Je restai impassible, tandis que le visage de la donzelle à mes côtés avait pris un air affolé.

— J’y suis allée pour mon infortune, reprit la fille d’opéra. Il m’a volé mes diamants ! Je les lui ai montrés, je les ai remis dans mes vêtements, et quand je fus de retour chez moi, ils n’y étaient plus ! Il sait bien qu’étant noble, il ne risque pas d’être inquiété par la police, et peut léser en toute impunité de pauvres femmes comme nous !

J’étais si incrédule, hébété presque, que je ne trouvai rien à répondre. Elle me toucha alors le visage, avec effronterie, du bout de son éventail.

— Adieu, Villette.

Comme je ne répondais toujours pas, elle répéta son impertinent salut, mais de manière plus appuyée :

— Adieu, Villette.

Je ne pus me contenir davantage. De la cravache que je tenais en main, je la fouettai sur la joue droite. Les filles se mirent à hurler avant de se disperser. Celle qui m’accompagnait, dont les yeux me dardaient à présent de leurs feux comme s’ils avaient été des pistolets, passant devant moi, prit la main de Mlle Thévenin et l’entraîna avec elle vers la sortie du Colisée. Je tentai de les rattraper, mais elles s’étaient déjà envolées lorsque je fus dehors.

Le troisième tome, Le Gendre de Voltaire

La fête du genre humain

Une autre fois, ses villageois offrirent une fête à Voltaire pour la Saint-François. Le hasard avait voulu que, ce jour-là, le prince de Wurtemberg et sa femme, qui s’en étaient allés à Lausanne pour y saluer leurs amis d’Aristide et s’en retournaient à Paris, où ils avaient élu domicile autre part que dans l’une de mes maisons, fussent de passage à Ferney. Le maître des lieux, assis, recevait les salutations de ses fermiers, mais aussi des ouvriers, français et genevois, qui travaillaient à présent dans ses manufactures, ou dans ce qui avait pu être sauvé du projet de Port-Choiseul, que Louis XVI avait fini par autoriser sans pour autant accepter de le financer. Le prince, qu’on avait installé à une place d’honneur aux côtés du « patron », vit s’approcher une troupe venue du fort de l’Écluse, qui vint à son tour saluer le seigneur de l’endroit. Étonné, il lui demanda :

— Sont-ce là vos soldats ?

— Ce sont mes amis, répondit Voltaire.

Chez les fous

C’est à cet instant que Mme Denis dut apercevoir le bonhomme, qui se terrait dans un coin, alors que Voltaire se précipitait dehors, suivi de Wagnière. S’extirpant de sa cachette, l’auteur de L’homme personnel, comme frappé par le tonnerre, se répandit, l’instant de stupeur passé, en un flot d’injures et d’imprécations contre le philosophe, qui ne les entendit point, car il était déjà trop loin. Antoine se saisit de lui et le tira hors de la pièce puis, abandonnant la nièce, à demi-évanouie, affalée sur son siège, il se rua vers le grand salon. Connaissant mieux les lieux que le Patriarche et son secrétaire, il y parvint avant eux, où il trouva d’Argental, La Harpe et Thibouville en grande conversation. Il eut le temps d’expliquer ce qui se passait au marquis, et celui-ci de demander au comte de quitter la place aussi vite que ses vieilles jambes le lui permettraient. Dans sa fuite, d’Argental se heurta à Barthe qui vociférait, exigeant, en lâche qu’il était – puisque, comme on sait, il avait dix ans plus tôt été saisi de terreur rien qu’à l’idée de se confronter à moi –, que le vieillard de quatre-vingt-trois ans qui l’avait insulté se battît avec lui. Sans chercher à comprendre ce que le Marseillais voulait et à qui, l’ancien ambassadeur de la Cour de Parme dégringola en toute hâte les degrés du grand escalier pour échapper à la fureur de son ancien condisciple et, une fois en bas, se cogna à ma femme et à moi, qui revenions de promenade, escortant M. Perronet, l’ingénieux bâtisseur de ponts, auteur d’une merveille sur la rivière d’Oise, aux portes du Plessis-Villette, que nous avions rencontré dans la cour. Laissant l’architecte au bras de ma femme, après l’avoir priée de le conduire auprès de son père d’adoption, qu’il était venu visiter, j’entraînai d’Argental du côté de la rue de Beaune, pour qu’il m’expliquât de quoi il retournait. Il me dit que La Harpe et lui-même, avec l’assentiment de Mme Denis, avaient apporté quelques retouches à l’une ou l’autre des répliques d’Irène, que le poète l’avait appris et en avait été mécontent. Ayant laissé le comte remonter dans sa voiture, je traversai la cour dans l’autre sens, et croisai Antoine et mon Suisse traînant par deux côtés de son habit un Barthe vomissant tout un fleuve d’ordures oratoires à l’encontre d’un certain vieillard sénile qui logeait chez un sodomite ridicule.

Devant chez Curtius

L’engagement de l’État fit que nous ne perdîmes point autant que nous l’aurions pu. Mais, quelque six mois plus tard, me promenant sur le boulevard Saint-Martin, j’avisai la nouvelle enseigne du sieur Curtius, un Allemand qui avait ouvert au Palais-Royal, quelque temps plus tôt, une galerie de figures de cire, dans laquelle il avait représenté La famille royale au Grand Couvert à Versailles. Je lus : « La Caverne des grands voleurs ». On racontait que Curtius prenait l’empreinte du visage des criminels sur leur tête coupée par le bourreau. Il y avait là un aboyeur, qui criait :

— Messieurs, mesdames, venez voir ces grands voleurs !

Je m’approchai.

— Monsieur le prince et madame la princesse de Guéménée y sont-ils ? demandai-je à l’hurluberlu.

L’homme me regarda avec étonnement.

— Tant pis, fis-je. Votre collection n’est point complète ; j’aurais donné six livres pour les voir.

L’apothéose de Voltaire

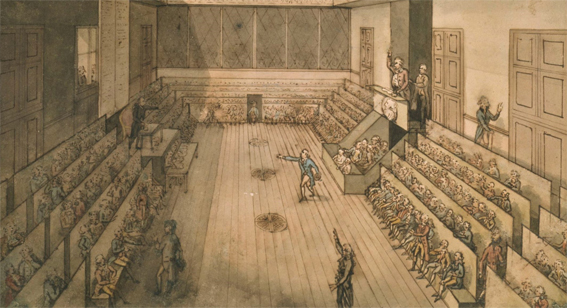

C’est lorsque le char passa devant ce bâtiment que l’orage, qui menaçait, éclata. On fit monter sous le péristyle la statue de Voltaire, suivie de la musique qui réitéra le chœur de Samson, tandis que les dames se hâtaient de s’aller abriter à l’intérieur. Brutus, Orosmane, Alzire, Nanine, incarnés par les acteurs de ce théâtre que notre poète avait tant pourvu en tragédies, et même en comédies, offrirent à son effigie, qui un faisceau de lauriers, qui les parfums de l’Arabie, qui les trésors du Nouveau Monde, qui un bouquet de roses. Mais il fallut bien se résoudre à achever la marche vers le Panthéon français, où l’on fut rapidement. Une partie significative du cortège y manqua, du fait du temps qui n’avait pas été aussi beau que ce que pareille fête aurait exigé, ce qui, ainsi qu’on l’imagine, me désola. Mais, la pluie ayant cessé, ce fut guidé par un sillon de lumière crépusculaire tombant de la coupole que Voltaire fit son entrée dans le temple des grands hommes. Ses cendres, dans le sarcophage, y furent déposées, sous la figure de l’Immortalité, sur un autel de granit égyptien. L’auteur de Candide, de Zaïre et du Siècle de Louis XIV, le défenseur de tant de justes causes, l’aubergiste de l’Europe, le génie universel qu’on avait dû voici treize ans inhumer à la sauvette, sans presque qu’on eût pu lui rendre le moindre honneur funèbre, jouissait à présent et à jamais de la vénération des hommes et des siècles.

Républicain de bon cœur, mais non point anarchiste

Le 30 décembre, j’écrivis au maire de Paris, Nicolas Chambon, qui venait de succéder à Pétion. Je m’indignai de ce que quelques prétendus patriotes d’une nullité absolue m’eussent pu désigner à la Commune comme un mauvais citoyen qui voulait amener la guerre civile. Oui, j’avais interpellé mes frères les Parisiens ; oui, j’avais voulu les faire rougir des listes de proscriptions que l’on renouvelait pour les alarmer chaque jour un peu plus. Oui, j’avais honte d’eux, qui avaient laissé faire les massacres de Septembre. Oui, il fallait pour l’unité de la République que le corps de cette grande capitale fût préservé dans tout ce qui le composait, incluant ses habitants. J’annonçai mon intention de dénoncer à la Convention nationale ceux qui m’accusaient, qui, désignant leurs concitoyens à la fureur ou à l’ignorance des masses, étaient pourtant les véritables perturbateurs du repos public. Qu’eux et moi apportassions sur le bureau de la Convention les preuves de ce que nous aurions fait pour la patrie : chacun alors, écrivais-je, retrouverait le tribut d’estime qui lui était dû. Les représentants du peuple ne pourraient que se montrer justes envers moi, considérant mes idéaux et les principes inaltérables qui avaient gouverné mon existence, dans le sillage de Voltaire et des philosophes d’abord, dans la tourmente d’une Révolution que je n’imaginais pas autrement que pacifique ensuite, manifestant autant de zèle pour la destruction de l’Ancien Régime et de ses vices monstrueux que de modération envers les personnes. Ils verraient mon âme tout entière, et passeraient à l’ordre du jour, livrant mes délateurs à leur honte. De fait, le 7 janvier, on faillit de peu me donner les honneurs de la séance, après avoir cassé l’arrêté de la municipalité. S’indignant de l’atteinte portée à la liberté de la presse, Marat — comme cela était étrange ! — parla de Chaumet, le procureur de la Commune, comme d’un intrigant. Car, écrivant comme particulier dans un journal, les réflexions que je partageais avec mes lecteurs n’étaient que ce que se devait de faire tout citoyen outragé dans sa liberté de penser et d’écrire. Je dénonçai à mon tour Chaumet dans une lettre, car j’avais alors presque complètement perdu l’usage de la parole, et demandai qu’il fût décrété d’accusation. Pouvions-nous, argumentais-je, nous, les élus à la Convention nationale, légiférer librement dans une ville où nous pouvions être déclarés d’arrestation à tout moment par ordre de la municipalité ? J’invoquai, au surplus, la liberté de la presse. On abandonna toute poursuite contre moi. Mais jusqu’à ce dernier souffle qu’il me faudra bientôt exhaler, j’en voudrai toujours à ceux que j’appelle encore mes frères, ces hommes qui ne m’auront pas défendu lorsque auprès d’eux ceux dont je désapprouvais les passe-temps homicides m’accusaient d’incivisme. Oui, j’étais républicain de bon cœur, mais non point anarchiste. Né dans Paris, je me disais pourtant dans la Chronique prêt sans balancer à quitter cette ville, au cas où mes concitoyens reviendraient à une infâme boucherie pareille à celle du 3 septembre, que j’aurais toujours sur le cœur, pour m’établir dans quelque département lointain, où la République n’aurait pas de convulsions à craindre.